【开栏编者按】千年诗文地,此处是潇湘。为彰显我校主动服务地方经济社会发展的使命与担当,新闻网特开辟“智汇潇湘”专栏,旨在记录与传播我校师生把论文写在大地上,把成绩写进丰收里的生动实践,架起一座校地融合、共生共荣的桥梁。首期,本网记者对化学与生物工程学院赵雄杰博士进行了深度访谈,且看我校科研力量如何精准对接地方产业需求,在科技攻关与成果转化中展现“科院智慧”与“科院作为”。

本网记者向薛峰:请简要谈谈您是如何服务企业,促进校企融合,推动产学研用一体化发展的?

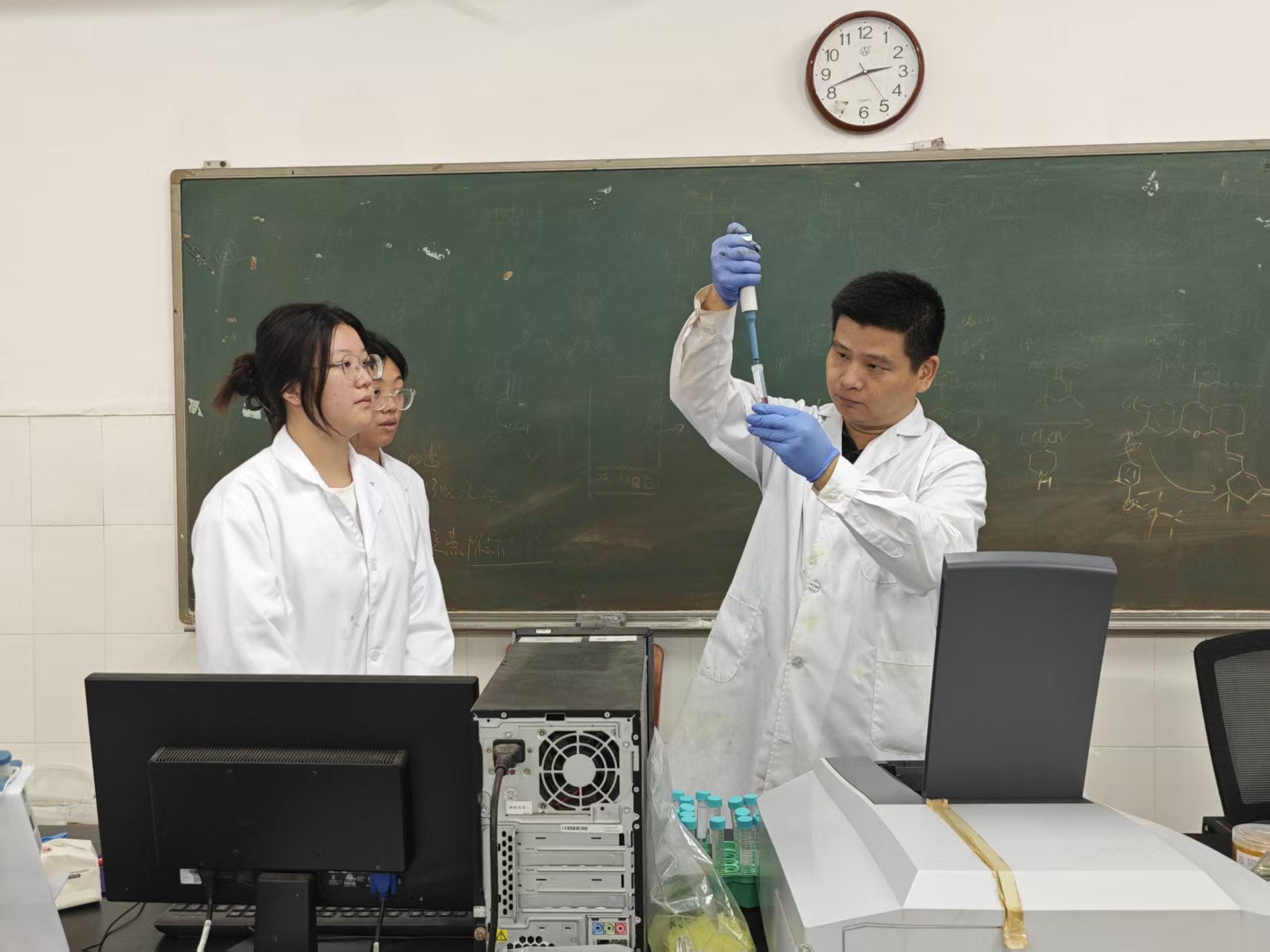

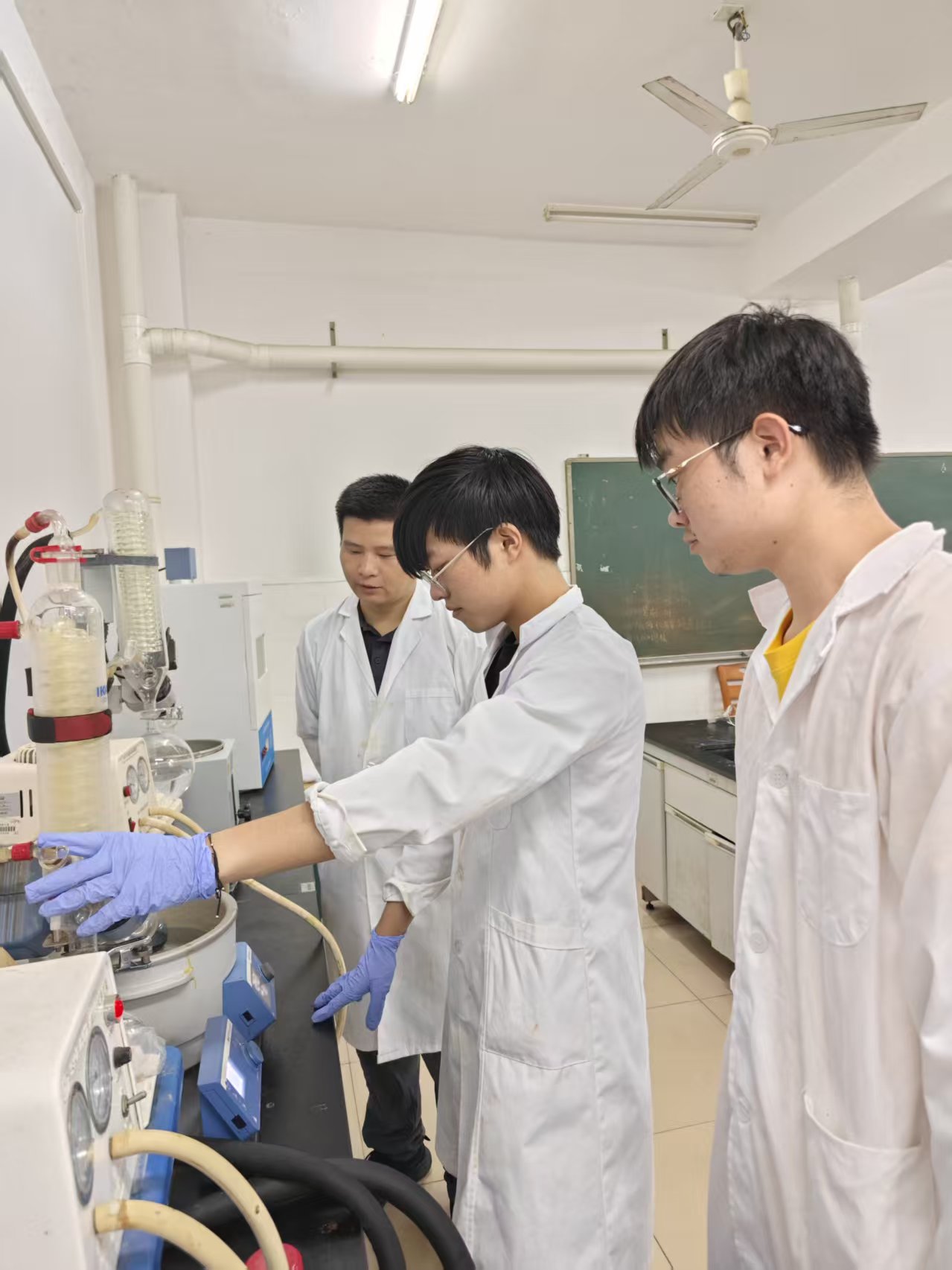

赵雄杰博士:在企业邀请和学院领导的带领下,我们组织了调研团队深入湖南固特斯微生物技术有限公司生产研发一线,通过实地调研和座谈交流,了解企业在体外诊断检测技术、新型化学发光检测试剂工艺路线开发及新产品研发方面的技术难点。我们聚焦其现有产品的纯度和稳定性问题,组建了跨学科研发团队,协同企业技术人员开展联合技术攻关。例如,在吖啶酯类碱性磷酸酶体外诊断试剂的核心原料制备工艺上,利用学院老师在有机合成技术和分离纯化技术方面的积累,选用更低成本且易得的原料,帮助企业优化工艺路线,降低生产成本(13%),提升产品纯度(从96.5%提升到98%+),最终大幅提升了企业产品竞争力。

本网记者向薛峰:您是如何利用专业知识,针对企业发展困境,为企业在研发方向、新产品开发,提出“锦囊妙计”的?

赵雄杰博士:针对企业的技术难点,我们会先深入企业生产车间和研发实验室,了解其现有工艺流程和设备水平,对比国内同类型头部企业的竞品,剖析其技术瓶颈。并且通过与管理人员、技术骨干、一线生产人员、销售人员开展座谈会,从不同角度了解企业产品与竞品的竞争力差异。最后,综合所有信息,交叉分析并明确发力点(如固特斯已有产品纯度不高导致检测稳定性不佳,产品合成的路线冗长复杂导致成本过高等问题),这些都可以通过优化技术手段生产出更符合市场需求的产品。具体来说,我们通过选用成本更低廉的原料,选用优化后的工艺路线,控制关键合成工艺参数,使得产品的单位成本下降。并且依据自己的成本优势,在最后的分离提纯阶段可以以牺牲产量为代价,做到纯度更高,最终我们产品的成本下降了13%,纯度反而提升了近1.5%。

作为一个初创型企业,湖南固特斯微生物技术有限公司的研发资源有限,人才资源缺乏,如果盲目开发新的研究方向或者追逐热点,将导致研发投入分散,效率低下。所以,我们的产品研发主要还是面向市场,我们也一直在按照“企业出题,高校解题”的模式开展技术服务工作,确保将研发方向与产业需求紧密结合。

本网记者向薛峰:在校企深度合作的过程中,您面临的最大挑战是什么?您如何看待这种挑战?

赵雄杰博士:企业在目标诉求上追求短期且明确的市场价值,需要快速推出有竞争力的产品、降低生产成本、解决具体的工艺难题。而高校教师追求中长期的学术价值和知识创新,需要发表高水平论文、申请课题、培养学生,这种科研探索的过程中可能充斥着失败,而导致成果落地周期较长。所以,在校企深度合作的过程中,最大的挑战其实是企业与高校的目标诉求和评价体系存在差异,导致同频度不高。针对这一挑战,我们将企业需求按照轻重缓急进行了分解。对于一些立竿见影的、能够快速达成目标的课题(如已上市产品工艺优化和纯度提升方面),我们集中制药工程专业大二、大三的学生和制药工程系专任老师的智慧与力量,在短时间内快速突破完成。对于一些需要攻关的核心技术难题或者是检测新方法和新试剂的开发,我们团队将准备花大量的时间(3-5年)去探索,最终得到的成果既可以用于企业的产品和技术迭代,也可以共同署名发表高水平文章和联合申报专利。

本网记者向薛峰:这种“企业出题,高校解题”模式的优势何在?能够进行可复制推广吗?

赵雄杰博士:

首先体现在针对性强,企业出题的方式能够真实反映出市场上最迫切的需求。采用高校解题的方式,能够充分利用高校里面的高端人才,很大程度上降低了企业的创新成本和风险,针对性的解题方式确保了所取得的成果能够直接转换成市场所需。

其次,这种方式能有效提升人才培养质量,在解决企业真实问题的过程中,也培养并提升了学生解决实际问题的能力,使其更适应应用型工业发展需求。比如,该企业也是我校制药工程专业的实习基地,每年承担了5-10个大三学生的实习。并且每年新生开学都会邀请该企业高层来校授课,讲解目前生物制药的前沿资讯或者分享自己的创业经历与心得。此外,企业高层或技术骨干也是我系的联合导师,深度参与毕业设计论文和创新创业比赛等环节,这一系列措施和工作都有效提升了人才培养质量。

最后,“出题-解题”实现了企业与高校的资源互补,企业以较低成本可以撬动高校科研力量,高校老师也可以获得宝贵的科研经费和中试平台。我认为这种方式是可以复制推广到智能制造、新材料、电子信息等类似于生物制药的技术密集型领域。但不是简单的照搬照抄,应该抓住“以真实需求为导向、以资源互补为基础、以互利共赢为动力”的内核,搭建有效的对接平台与信息渠道,设计明晰的利益分配与知识产权协议,建立多元化的评价与激励体系。

本网记者向薛峰:下一步立足问题导向,促进人才供给端与企业需求端精准对接,我们何以作为?

赵雄杰博士:

企业方面,应从“被动用人”转变为“主动用人”,参与人才培养的全过程。一方面,需将企业的需求精准化。企业应联合业务部门、技术部门和人力资源部门,基于未来的业务战略,形成详细的人才能力需求清单,深度参与高校的培养方案修订。另一方面,需将企业的参与深度化。选派技术骨干和高级管理者担任学生的“企业导师”,企业导师应进入高校开展讲座或授课,分享一些真实案例与最新技术,与高校共同开发并讲授行业前沿动态。同时将企业遇到的实际难题、工艺优化需求等,包装成为学生的毕业设计或者创新创业项目,让学生在校期间就获得解决实际问题的能力。此外,还可以设立企业奖学金,不仅奖励成绩优异者,更奖励在解决企业命题竞赛中表现突出的学生,提前锁定和激励潜在人才。

高校方面,应从“供给驱动”转变为“需求驱动”,成为企业人才的“孵化器”和创新创业的“预备队”。首先,高校应积极并充分研究企业或者行业的人才能力需求清单,定期完善人才培养方案,确保教学内容的匹配度。同时,要求青年教师进入相关企业进行调研,并开展兼职锻炼,可考虑将此项内容与职称评聘挂钩。此外,高校合理聘任企业技术骨干和高级管理者担任学生的“企业导师”,承担具体教学任务和毕业论文课题指导任务。最后,高校应该改革对学生和教师的评价体系,认可其在解决产业实际问题中创造的价值。对在企业命题竞赛获奖、取得行业权威认证、在实习中完成关键技术改进等工作的优秀学生,在评奖评优方面给予相应倾斜。对承担的企业横向课题经费、技术解决方案被采纳、产生较大经济效益等工作的优秀教师,在评审职称、业绩考核方面,可考虑将此项成绩提升到与纵向课题、学术论文同等甚至更高的评价地位,激发教师服务产业发展的内生动力。

总的来说,校企双方应同向发力、相向而行,促进人才供给与产业需求精准对接,因时制宜、因地制宜、因势制宜,培养更多高素质专业化应用型人才。

(一审:向薛峰;二审:潘清远;三审:林泽红)