英语(师范)专业人才培养方案 (专业代码:050201 学制:4 年 学位门类:文学)

一、专业简介

英语(师范)专业所属外国语言文学学科。该专业设置于 1971 年,已 有 49 年办学历史。本专业 2009 年被认定为校级特色专业,2016 年被学校 评为“十三五”转型发展试点专业,2020 年获批湖南省一流本科专业建设 点。其所属学科英语语言文学 2012 年获校级“十二五重点学科建设”立项, 2018 年被评为校级应用特色学科。本专业现有专任教师 33 人,其中教授 7 人,副教授 17 人(其中外聘中学高级职称教师 1 人),具有博士学位教师 5 人,在读博士 11 人。专任教师中,省级教学名师 1 人,校级教学名师 1 人。本专业拥有 9 个综合实验室,10 家校外实习实训基地。本专业以“12345 工程”为依托,致力于培养具有深厚的人文素养,丰富的专业知识,扎实 的英语语言运用能力,先进的教育教学理念,良好的教学实践与研究能力, 开阔的文化视野和较强的创新精神,能适应课程改革要求,熟悉班级管理 和德育工作,能在中学从事英语教学、研究与管理等工作的骨干教师,毕 业生就业率在 90%以上。

二、培养目标 本专业适应国家和地区基础教育改革发展需要,立足永州,面向湖南, 辐射全国,培养理想信念坚定,热爱教育事业,具有深厚的家国情怀、宽广的国际视野、较高的人文素养、扎实的英语语言基础、较强的语言运用 和跨文化能力,熟练掌握先进的教育教学理念和技能,具有较强教学、班 级管理和育人能力,善于沟通合作,有较强创新精神,能在中学从事英语 教育教学、教研与管理工作的骨干教师。

预期学生毕业后 5 年左右能实现以下具体目标:

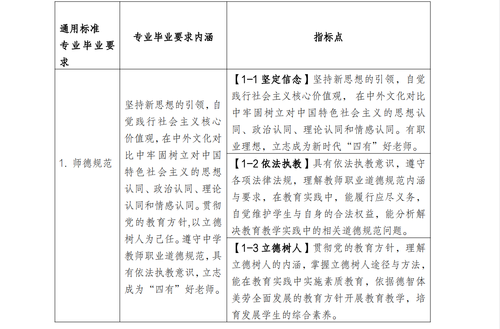

目标 1 师德修养

理想信念坚定,拥护中国共产党的领导,坚持新思想的引领,自觉践 行社会主义核心价值观,具有坚定的教育职业理想和甘于奉献的精神;贯 彻党的教育方针,坚持立德树人,能依法执教、关爱学生,具有良好的师 德和深厚人文底蕴、科学精神,成为新时代“四有”好老师。

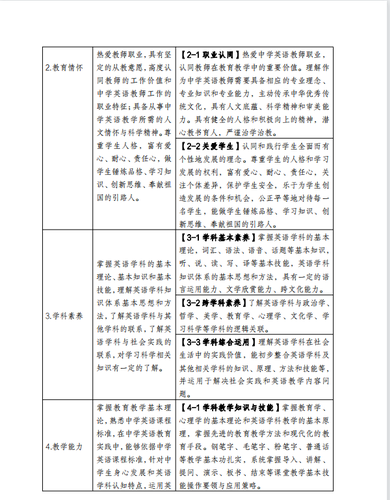

目标 2 学科素养

熟练掌握英语学科的基本原理、基本知识和基本技能;能立足学科思 想和方法,扎实掌握英语学科的发展历史、前沿及与相关学科的逻辑关联, 形成跨学科的知识结构,具有较强的语言运用能力、文学欣赏能力、跨文 化能力,能分析和解决英语学科教学内容和社会实践问题。

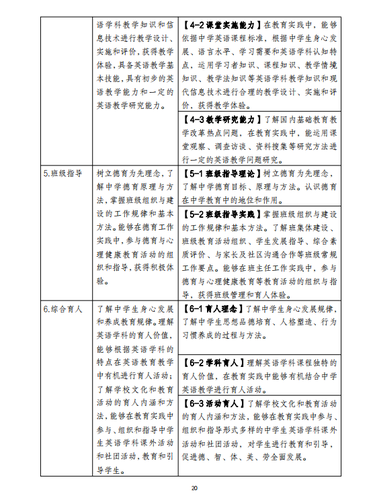

目标 3 教学能力

扎实掌握现代教学理论与方法、中学英语课程标准,能够熟练运用信 息化教学手段,具有较强的教学设计、实施与评价能力,能熟练驾驭课堂, 教学有特色,成为中学英语骨干教师。

目标 4 育人能力

具有较强的“三全育人”意识,熟悉德育原理与方法和中学生身心发 展和养成教育的规律,能结合中学德育管理工作、英语教学和校园文化活 1718 动熟练开展育人实践,引导和教育中学生德、智、体、美、劳全面发展, 具有较强的综合育人能力。

目标 5 发展能力

掌握英语学科发展和中学英语课程改革发展动态,能在自身专业发展 和中学英语教育教学实践中不断反思,改进教学,养成终身学习的习惯。 具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,具备成长为中学英语教育卓越 教师的素养。

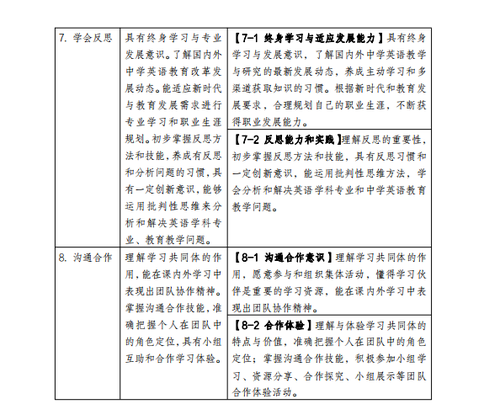

三、毕业要求

四、主干学科

英语语言文学、教育学

五、专业核心课程

英语语法(一)(二)、英语听力(一)(二)(三)(四)、英语 阅读(一)(二)(三)(四)、英语写作(一)(二)、综合英语(一) (二)、高级英语(一)(二)、英汉互译理论与实践(一)(二)、英 语语言学导论、英语文学导论、跨文化交际

六、学制与学位

基本修业年限为四年。

授予文学学士。

七、学分要求

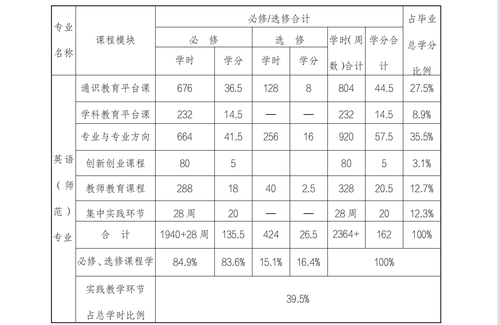

本专业学生在校期间,必须修满本方案规定的 162 学分,否则不予毕 业。其中: 必修课程 135.5 学分,包括:通识必修课程 36.5 学分、学科基础课程 14.5 学分、专业核心课程 41.5 学分、创新创业课程 5 学分、教师教育课程 18 学分(师范类专业)、集中实践环节 20 学分。 选修课程 26.5 学分,包括:通识选修课程 8 学分、专业选修课程 16 学分、教师教育课程 2.5 学分(师范类专业)。 修满学分,达到一定条件,符合学位授予的相关规定,授予文学学士 学位。

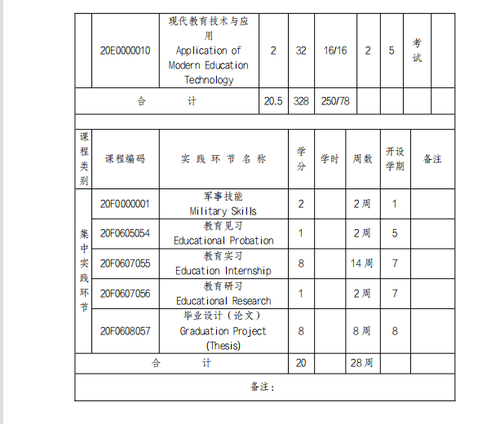

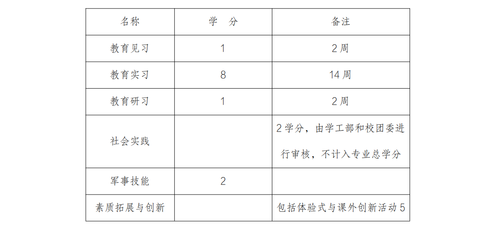

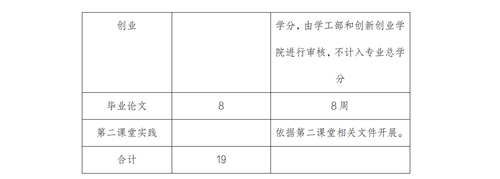

八、集中实践环节

九、课程结构与学时学分统计表

注:统计实践教学环节占总学时的比例时,含集中性实践教学环节,单设实验课、课 内上机及实验学时(集中性实践教学环节按每周 16 学时计)。

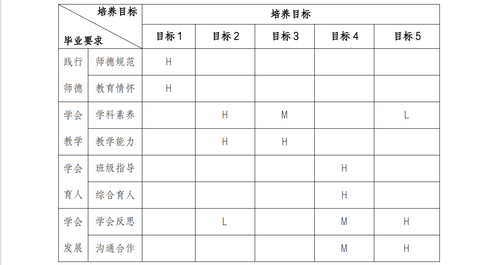

十、毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图

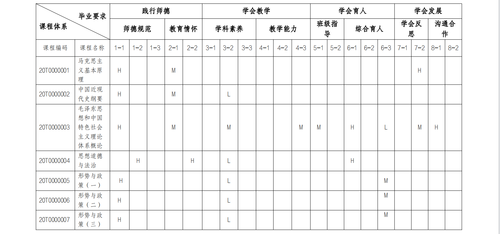

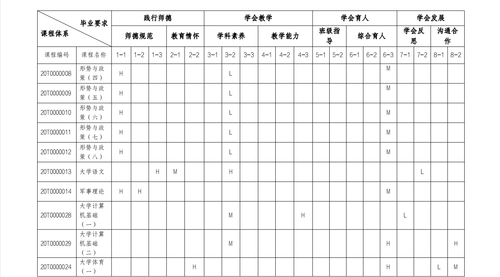

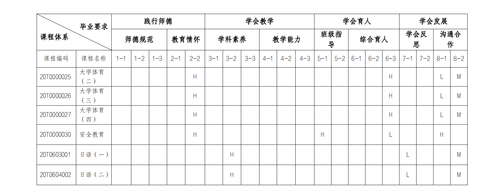

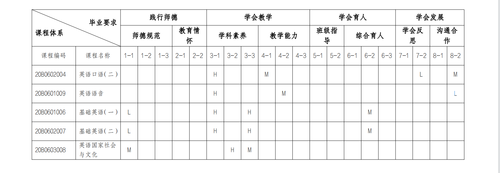

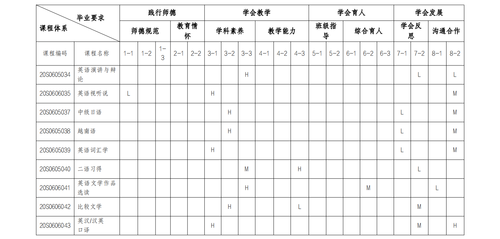

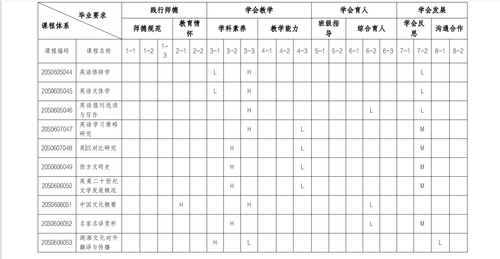

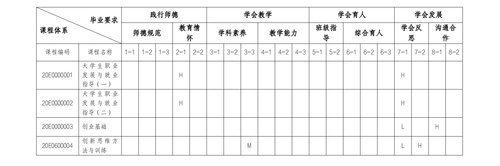

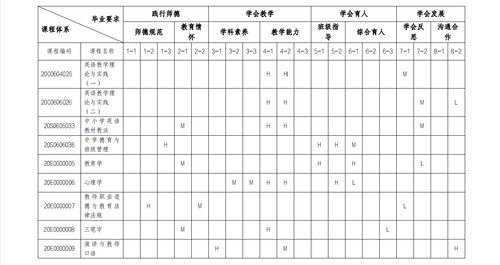

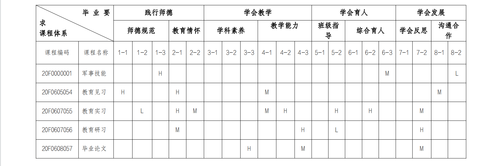

十一、课程体系支撑毕业要求实现关系矩阵图

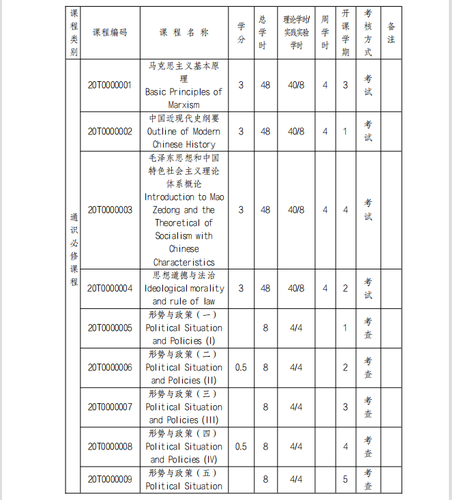

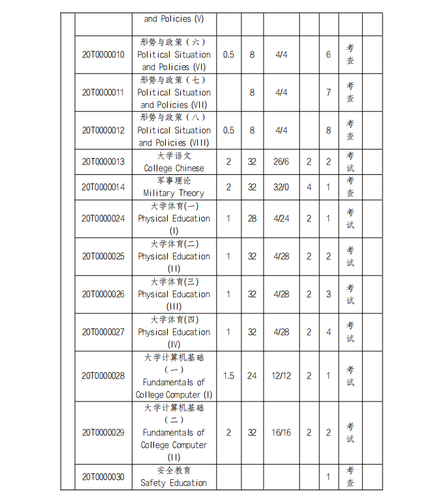

(一)通识教育平台课程部分

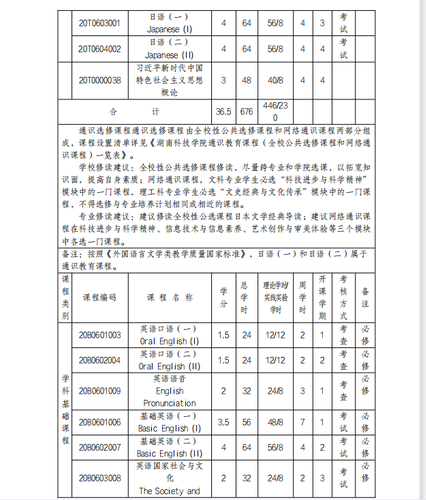

(二)学科教育平台课程部分

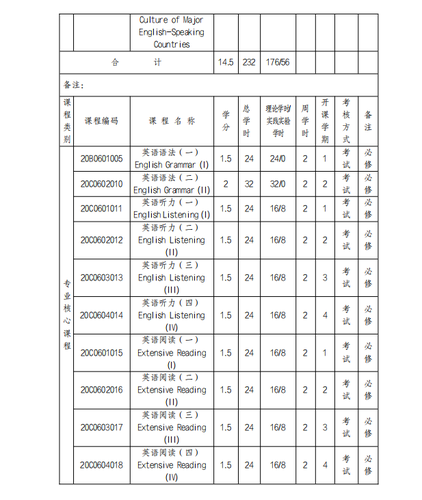

(三)专业核心课程部分

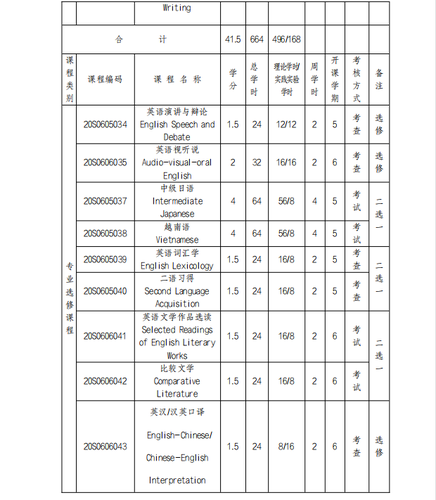

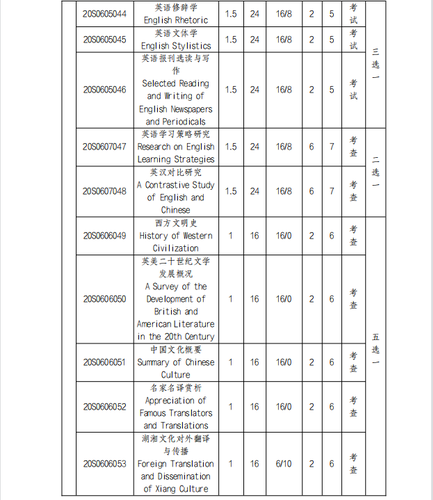

(四)专业选修课程部分

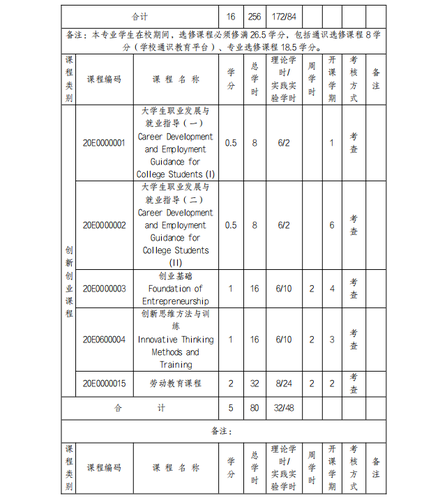

(五)创新创业课程部分

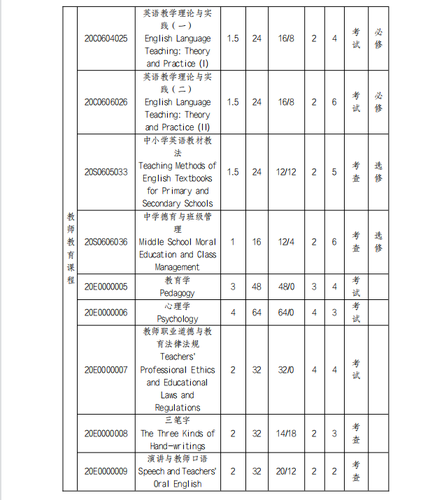

(六) 教师教育课程部分

(七) 集中实践教学环节

注:根据毕业要求与课程目标、课程内容与课程目标的对应关系编制本表,“课程体系支撑毕业要求实现关系矩阵”应覆盖所有 必修环节,开设各课程(理论课程、实践课程)应对毕业要求达成具有一定支撑作用。根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H (高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度的含义是:该课程覆盖毕业要求指标点的多寡,H 至少覆盖 80%,M 至少覆盖 50%,L 至 少覆盖 30%。不必全部支撑,不可能全部支撑,须明确高支撑。

十二、课程安排